文化社群

很多自梳女虽然不婚,其实无法完全摆脱父权体系的内化和影响,包括当代许多女性也是,因为它实在是太根深蒂固了。

但是自梳女带有很强的集体性,这种内心的矛盾,也被彼此抱团的机制稍微消解了一些。在姑婆屋里面,她们其实是自在的,她不需要跟别人再解释,我为什么自梳,也不需要因此去防备谁,去取悦谁。 蒲潇月

缫丝女工:顺德缫丝业中的坚韧身影

红蚕成茧女工忙,相约缫丝过别庄。

朝去幕回纷彩伴,沿衍风送鬓云香。 龙江竹枝词(转引自《基塘颂》,载《顺德风采》编写组编:《顺德风采》,广东:人民出版社,1986,第32页)

一寸柔肠万缕丝,分明情绪似缫丝。

丝长丝短有时尽,别有缠绵无尽时。 缫丝词(转引自陈永正编:《顺德诗萃》,广东:人民出版社,2005,第197页)

(一)辛勤劳作的产业主力军

19 世纪末,广东顺德的蚕丝业蓬勃发展,缫丝厂成为当地经济的发动机,也为众多女性提供了工作机会。从 1881 年至 1911 年,顺德地区先后涌现出一百四十多家机器缫丝厂。这些工厂中,除广利和丝厂和德吕纶丝厂分别有 30 名和 16 名男性工人外,其余各厂几乎全是女性工人。按此估算,这期间约有 8 万年轻女工投身于缫丝行业,而男性仅占职工总数的不足二十分之一,且多为管理人员。

这些缫丝女工大多来自本乡镇或邻近地区,她们此前她们有的原来自行手工缫丝,有的专事养蚕,平日不离蚕茧,因此学习蒸汽缫丝技术并不困难。由于多数女工家庭离丝厂较近,她们虽寄住在厂内,仍能兼顾家中农活。女工的年龄主要集中在十三四岁至二十三四岁之间,少数在二十七、八岁左右,其中二十五岁以上的女工,十之八九是自梳女,且绝大多数未婚。

为什么会出现这样的现象?一方面,缫丝厂的工作条件十分艰苦。女工们每天工作时长高达十一个半小时,每周工作 7 天。在这种高强度、高压力且环境恶劣的工作环境下,女工们的健康状况迅速恶化。年纪较大的女工往往难以达到工作标准,通常只有三十岁以下的妇女才适宜在缫丝厂工作。一旦超过这个年龄,她们就会被迫离开缫丝厂,前往报酬较低的丝织业谋求工作。

另一方面,丝厂对已婚妇女也不太欢迎,认为她们因家庭和子女分散精力,工作效率低,会压低其工资。对于孕妇,丝厂不仅没有产假和工资,还会直接开除,导致她们失业。在 13 - 25 岁这个农村女性的适婚年龄,许多人为了保住工作、维持生计,不得不选择不结婚。而对于超过 30 岁还未结婚的大龄女性来说,找到合适的婚姻对象更是难上加难。在这样的情况下,众多缫丝女工选择 “自梳” 不嫁,缫丝厂也成为自梳女最为集中的地方,她们的生活也在一定程度上反映了自梳女群体的生活状态。

总而言之,“自梳女”们凭借自己的辛勤劳动,实现了经济独立,为顺德蚕丝业的发展贡献了重要力量,成为那个时代产业发展的巾帼主力军。

(二)街巷中的 “乌衣队”

缫丝女工常穿着黑胶绸或黑竹纱衫裤,因此被人们称为 “乌衣队”。她们走在顺德的街巷中,成为一道独特的风景线。在传统观念束缚的时代,她们以实际行动展现了女性的独立与自信,打破了社会对女性的刻板印象,开启了别样的人生。

尽管缫丝女工们凭借劳动获得了一定的经济收入,但其光鲜的衣着无法掩盖她们苍白而憔悴的面容。女工们如此辛劳,是由于自身负有许多经济上的责任。她们知道自己赚钱最多的时候是在三十岁左右。过了这个年龄,她就只能到报酬很低的丝织作坊去找工作,她们还考虑到,自己既无丈夫,也无孩子,退休之后就无人照料。因此,在一生的黄金时期,必须最大限度地榨干自己,以赚取更多的钱。人们普遍承认,女工们是非常俭朴的,总是尽量节省,看上去营养不良,健康状况很差。由于脸色异常苍白,当地人时常把她们叫做“女鬼”。

从事缫丝工作的自梳女们生活极为艰苦,她们曾描述自己的工作:“操的是军重的手织机,织上三个钟头全身的衣服能拧下一大把汗水。一天要干上十多个钟头,吃在机旁、睡在机顶,还动不动挨打受骂。”逢年过节,“自梳女” 们有家不能回,只能靠拼命织绸来排解心中的凄凉悲苦。她们吃的是芋头粥、五彩饭,不少人贫病交加,最终死于机旁。工人们编的顺口溜 “交货交钱出马路,手拿纸袋去买粮,酒杯装油油不满,豆渣烂菜一把抓”,便是她们生活的真实写照。

面对资本家的残酷剥削和压迫,缫丝女工们也曾进行小规模的反抗。但为了维持经济独立,她们的反抗并不彻底。只要丝厂支付较高工资,她们的阶级意识就难以发展,不会与资本家进行激烈的阶级斗争。此外,资本家还利用封建宗族关系,以全家 “出族” 为威胁,要女工的父亲、兄弟迫使她们脱离女工组织,甚至声称要将罢工骨干捉入猪笼扔下海,以维护所谓的 “族规”。在这种压力下,女工们大多选择逆来顺受,最终以牺牲自己一生的幸福为代价,换取微薄的自由和独立。

(三)丝业衰败后的艰难抉择

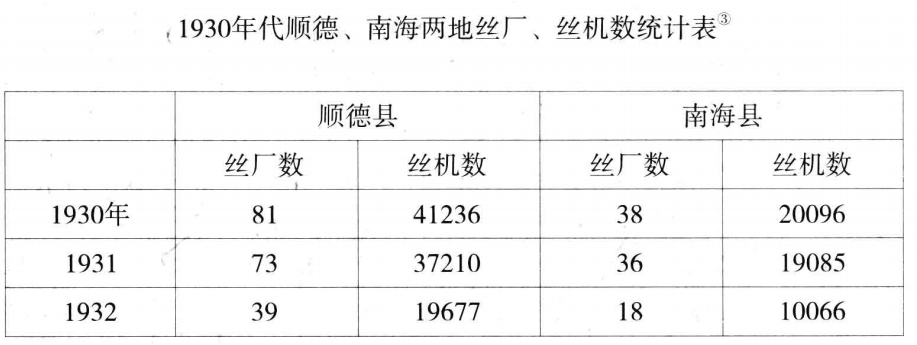

20 世纪 30 年代,世界性经济危机爆发,加上民族资本主义工业的畸形发展,顺德丝业遭受重创,全线崩溃。在经济危机前,顺德丝厂全盛时约有 145 家,到 1929 年底减少至 99 家,1932 年仅有 39 家,1934 年更是锐减到 24 家(全省丝厂在全盛时约 202 家,1934 年只剩 39 家)。同时,广东南海和顺德两县的丝巾和丝帕出口额从 800 多万银元大幅降至不足 200 万银元,约10万农村妇女因此失去生计,其中包括大量缫丝女工。

失去工作的缫丝女工们不得不另谋出路。一些人选择回归传统家庭生活,由于生活所迫,她们希望嫁到条件较好的人家,以便日后有所依靠。然而,多数女工青春已逝,年纪偏大,很难找到合适的对象,只能降低标准,“贬价而从”。只要是不用为吃饭穿衣发愁的家庭,仅需8-10元钱,就可以将自梳女娶进门。还有不少女工彷徨无计,选择出外谋生。有的前往城市成为家庭佣人,有的远渡重洋,到马来亚、新加坡、越南等地当 “使妈”,甚至有少数自梳女因生活所迫走上了卖淫的道路。

南洋妈祖与凤城梳佣:海外谋生的别样人生

(一)离乡逐梦,奔赴南洋

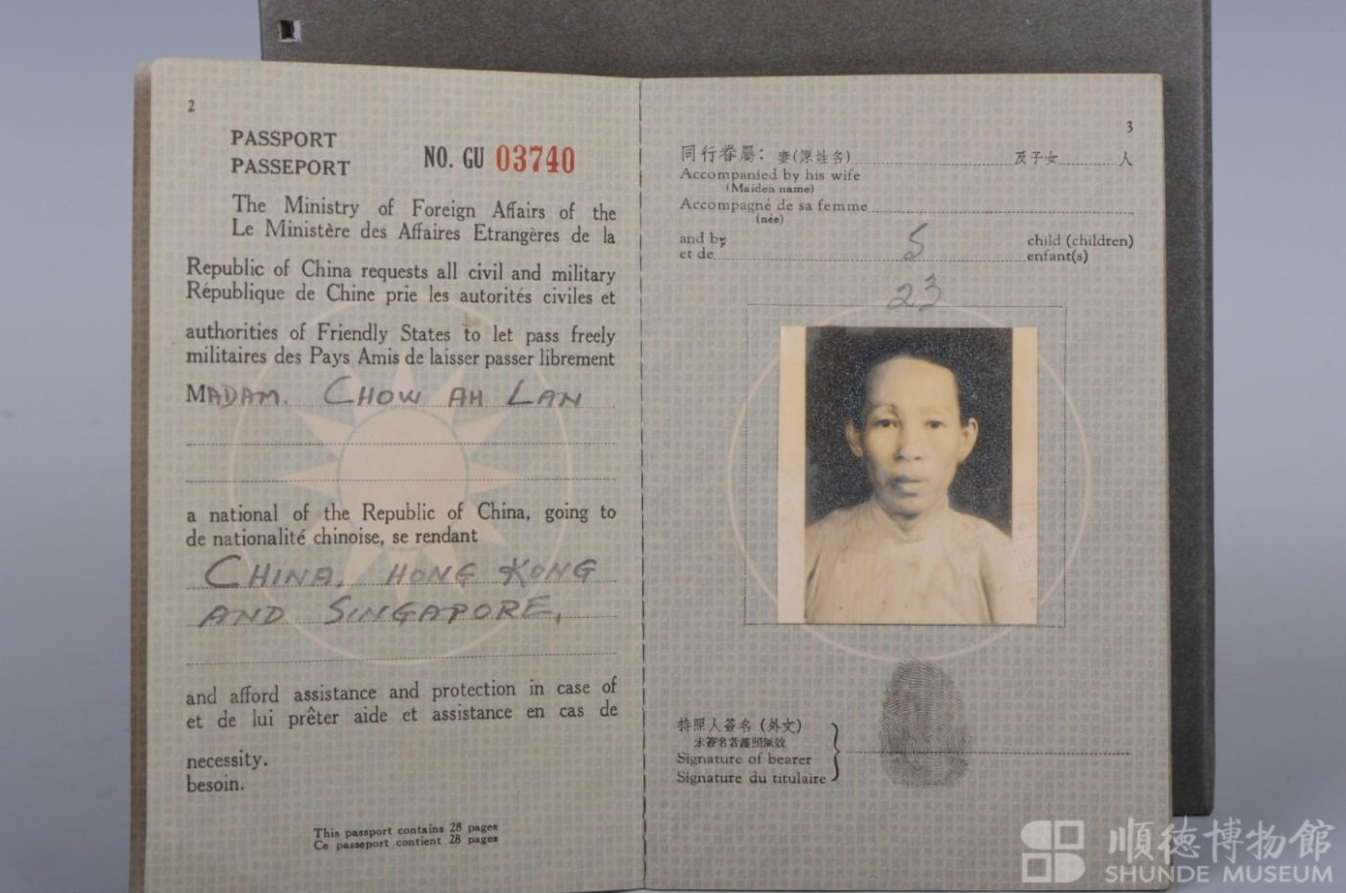

20 世纪 30 年代,华南丝业受到沉重打击,顺德农村经济陷入困境。为了谋求生存,众多自梳女背井离乡,乘坐客船前往南洋。她们怀揣着对未来的憧憬和对家乡的眷恋,像勇敢的候鸟一样,奔赴遥远而陌生的国度,开启充满挑战的南洋之旅。

自梳女出洋佣工主要集中在东南亚国家,如新加坡、马来西亚、泰国、越南等地。在这些国家的家庭佣工中,有相当数量是 “过埠姑婆”,即出洋谋生的自梳女。仅前往东南亚各地的自梳女就达二三千人之多。仅顺德均安沙头乡,前往新加坡的自梳女就超过百人。

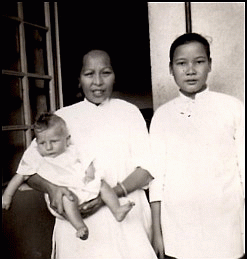

(二)妈姐风华,南洋流芳

抵达南洋后,大多数自梳女成为 “妈姐”,在当地富裕人家操持家务。她们凭借勤劳能干的品质和出色的厨艺,赢得了雇主们的认可与尊重,“顺德妈姐” 也成为当时南洋家政服务的金字招牌。清末民初时期, 在新加坡男女比例严重失调、娼妓业发达的情况下,自梳女们仍然坚守其不婚的信念,保持“冰清玉洁”之躯,这是她们对其自身文化成功调适的结果。她们的故事在异国他乡的街巷中流传,成为一段独特的历史记忆,彰显了自梳女在南洋的坚韧与奉献精神。

自梳女成为家庭佣人,一方面是因为她们勤劳、节俭、肯吃苦,且没有家庭拖累,非常受欢迎;另一方面,也是由于她们自身能力有限。据调查,90% 的自梳女家境贫寒,自幼没有接受过正规的文化教育,几乎都是文盲。即便有少数识字的,也是在建国后的扫盲运动中学习的,所学内容多为民间歌诵木鱼书或《三字经》等。个别出身大户人家的自梳女,接受的也只是儒家传统礼教的 “三纲五常”“女诫” 等教育。

身处异国他乡的自梳女们也像以往一样建立互助性组织。当家庭佣人的自梳女们一般每月有初一、十五两天假期。为了维系姐妹情谊,她们会与同乡姊妹在假日里相聚,一起看电影、下馆子或逛街。她们还合伙集资购买了一间屋子,命名为 “超顺堂”,作为姐妹们聚会的场所。每人每月捐款,一年大约出一百多元新加坡币,用于维持 “超顺堂” 的开支。此外,还有一种名为 “咕哩” 房的聚会场所,“咕哩” 是广州话 “苦力” 的谐音,是几个要好的姐妹在外面合租的,以便在失业找不到工作时有个落脚之处。自梳女移民新加坡后,和其他华人一样,仍然十分重视祭祖、拜神等传统活动,多采用传统的牌位祭拜的方式祭祀先人的灵魂。

(三)凤城梳佣,服务豪门

除了成为 “妈姐”,还有一些自梳女到大城市里专门伺候大户人家的小姐、太太,被称为 “梳佣”。梳佣的装扮以黑色衣服为主,与其他佣妇不同,她们的主要工作是梳头理髻。梳佣大致可分为两种:一种是富家少奶特别雇佣的,这类梳佣不仅要技艺娴熟,而且要求貌美年轻,除了负责梳头,还兼职近身伺候,如铺床叠被、递衣奉烟等,薪金特别高,且常有丰厚的打赏;另一种是普通梳佣,分为搭头和散梳两种计费方式,搭头按月计工银,散梳按每次挽髻计费。普通梳佣还有一项副业,即担任随嫁妈。

除了成为 “妈姐”,还有一些自梳女到大城市里专门伺候大户人家的小姐、太太,被称为 “梳佣”。梳佣的装扮以黑色衣服为主,与其他佣妇不同,她们的主要工作是梳头理髻。梳佣大致可分为两种:一种是富家少奶特别雇佣的,这类梳佣不仅要技艺娴熟,而且要求貌美年轻,除了负责梳头,还兼职近身伺候,如铺床叠被、递衣奉烟等,薪金特别高,且常有丰厚的打赏;另一种是普通梳佣,分为搭头和散梳两种计费方式,搭头按月计工银,散梳按每次挽髻计费。普通梳佣还有一项副业,即担任随嫁妈。

研究热潮与现代想象

(一)学术探源,还原历史

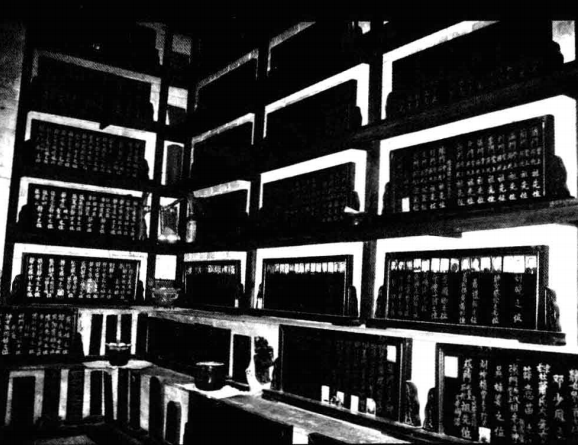

如今,“自梳女”文化引起了社会的广泛关注。在以往的男权社会,女性绝不允许在娘家独身终老,更不用说死后将神位放在本村,并得到村民的祭拜。而在顺德均安镇沙头村的冰玉堂,去世的自梳女与神祗同席,逢年过节会得到村民的祭拜。在村民心中,自梳女和其他众神一样,能保佑乡里平安,因此冰玉堂也终年香火旺盛。这表明自梳女的社会角色与传统女性存在很大差异,具有重要的当代研究价值。

学者和记者们抓住“自梳女”文化的尾巴,从社会学、文化人类学、妇女史学、口述史学等多个角度深入研究这一独特文化现象。他们通过挖掘档案资料、走访健在的自梳女,努力还原“自梳女”的历史来源和生活样态,让这一逐渐被遗忘的群体重新走进人们的视野,为我们了解过去女性的生活与抗争提供了珍贵的材料。

除此之外,还有不少人将“自梳女”拍成纪录片,全方位地展现“自梳女”文化。1983年4月10日,梁妙霞导演的《自梳女》纪录片在中国香港上映,片长24分钟,使用粤语讲述“自梳女”的故事和文化特征。2010年,骆仪与伦敦大学金匠学院联合出品了纪录片《自梳》,其荣获2010英国Exposures电影节最佳纪录片提名、2011英国RTS皇家电视学会学生电视大奖,帮助“自梳女”文化走出国门。2024年7月14日,由艺术家浦潇月组织的“自梳Self Comb”团队与另一纪录片团队“搜朴纪录片实验室”合作,一同前往广东顺德的均安镇,寻访还在那里生活的自梳女,接过前人的接力棒继续讲述“自梳女”的故事。

(二)传承遗韵,文旅交融

“自梳女”文化不仅在学术研究领域备受关注,在文化传承和旅游开发方面也展现出独特价值。以冰玉堂为代表的物质文化遗产,吸引了众多游客前来参观。冰玉堂位于顺德均安沙头村,与普通的“姑婆屋”不同,它是由在新加坡当女佣的 400 多位自梳女和留在家乡的百余人集资兴建的,于 1951 年落成。它既具有传统 “姑婆屋” 的功能,是健在姑婆聚会生活的场所,也是她们死后的归宿地,受后人祭拜;同时,由于受到新加坡华人文化的影响,冰玉堂的性质发生了变化,成为当地的 “众神庙”,供奉着观音、关帝、华帝、济公、财神等神位,是一座集庙宇式和当地家屋式建筑为一体的两层建筑。

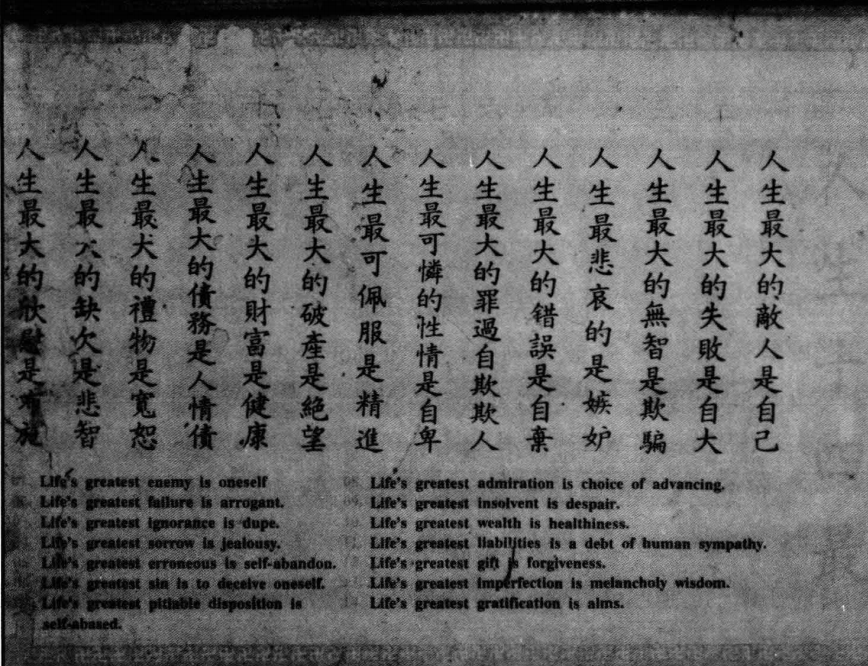

冰玉堂的偏殿中悬挂着一面镜框,上面书写着 “人生十四最”,且用中英双语呈现:“人生最大的敌人是自己,人生最大的失败是自大,……”这侧面展现了“自梳女”们的美好品质。这些地方通过展示 “自梳女” 的生活场景、遗物等,让游客亲身感受 “自梳女” 文化的魅力,既促进了文化的传承与传播,也为当地旅游发展增添了新的亮点。

(三)艺术凝情,展现新韵

在当代女性主义思潮兴起的背景下,“自梳女” 反抗父权的生活实践受到许多团队的关注。艺术家们积极运用现代数字技术传承 “自梳女” 文化,并在多地举办艺术展览,从多个维度、多种模态展现 “自梳女” 的精神世界和独特魅力。艺术家浦潇月于2020年创立名为《自梳》的艺术调研类项目,研究广东“自梳女”文化,并在各地举办了一系列的“自梳女”文化展览。这些艺术作品和展览丰富了艺术创作的题材,让更多人关注到 “自梳女” 这一特殊群体,以艺术的方式传承和弘扬自梳女文化,使其在现代社会中焕发出新的生机与活力。

然而,“自梳女”是否是中国最早的女性主义者这一问题值得深入思考。在当时的社会背景下,农村女性在恋爱、结婚、生育等方面受到严格的时间限制,缫丝女工在 15 - 35 岁这一阶段,将大量时间投入到工作中,导致婚姻、生育等活动的时间被 “挤压”,从而成为一辈子不嫁的独身女性群体。因此,认为自梳女是 “点燃中国女性解放的星星之火”“中国妇女解放的先驱” 等观点值得进一步商榷。她们采用这种极端压抑自己情感的方式,这种所谓的“自由”真是她们的世外桃源吗?